往事并非如梦

小人物。一些过往的经历,浮现,记之。上期文章说过,印象派来源于莫奈的画作《印象·日出》。1874年,巴黎30位年轻画家联合举办了一次独立于官方沙龙以外的独立展览。这是对当时学院派的公开挑战。但画展在当时并没有得到什么好评,全部评论都一边倒地奚落他们,其中有人挖苦莫奈的《印象·日出》,说他作画只凭印象,就为这些画家们取上了“印象派”的称号,结果就一直沿用至今。

其实,印象派画家的造诣和理念各不相同,很难一概而论,但如果硬要说印象派的特点,我觉得大概可以总结为: 运用光影色彩的变化捕捉瞬间的印象。

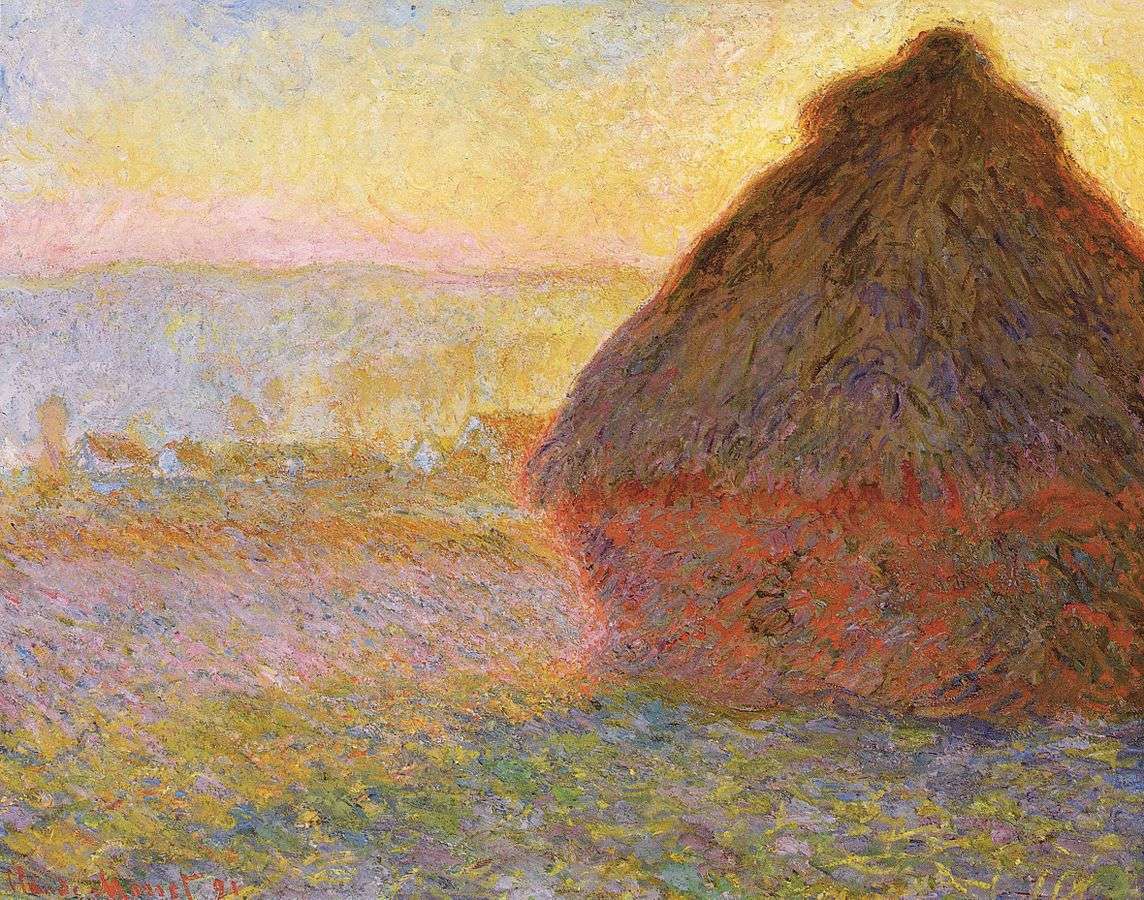

Claude Monet, Haystacks(sunset), 1890–1891, Museum of Fine Arts, Boston

任何值得被艺术史铭记的运动,都是因为他们有一定革命意义。印象派在很多方面革新了绘画理论,其中一点就是对色彩研究的贡献。在19世纪中叶以前,画家们在素描、解剖、透视方面已经研究得很透彻了,绘画曾经追求的写实主义达到了顶峰,加上摄影的发明,这时再追求“画得像”已经没什么意义了—至少印象派的画家们是这么觉得的。印象派以前的画家们对色彩方面的研究都不太发达。早期的画家用颜色主要是根据物体固有色,但忽略了一个重要的问题:光和色的关系。当然这主要是因为以前光学物理还没有发现色光三原色和颜料三原色的区别,画家作画时只能根据对某一物体的生活经验来运用色彩,并不知道色彩其实是一种光的现象。颜色,是我们的眼和脑对光的视觉效应,就连物体的形态,也会由于光线的变化而变化。印象派就是基于这个理念发展出来的流派。

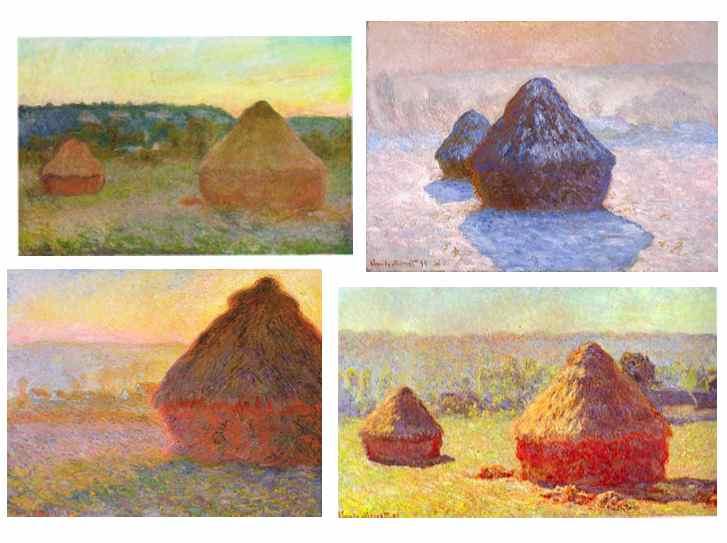

莫奈的一系列干草堆绘画体现出印象派对光、影、形、色的探索。

印象派深刻地认识到,物体的颜色和形体会随着光线的改变而改变,同时抛弃了传统对固有色的看法;白色不是白色,而是根据光线的不同有不同的表现;黑色也不是黑色,而是深紫、深绿、靛青三色的加成。

但印象派的这一套,在当时法国官方沙龙完全不被认可。印象派喜爱的日常生活的景象在沙龙看来是不值一提的琐碎事,不具备精神上的伟大性,况且沙龙觉得他们的画太马虎,像没有完成的作品。沙龙代表了主流的审美价值,而主流的审美都是比较落后的。沙龙偏爱的作品首先要“技术正确”,严格遵循学院派的一套作品一定要有完美的“完成感”,每个细节都要无比精确—即使拿着放大镜看都要极其细致。其次还要“政治正确”,也就是三观正,入选沙龙的作品题材要么宗教要么神话要么历史事件,一定要传达出某种道德寓意,“让观者精神得到升华”。

沙龙里面都是这样的画:

William Bouguereau, Compassion, 1897, Musée d'Orsay

或下面这样的。不用纠结他们画的是什么,不是关于耶稣就是某历史事件……

Félix Joseph Barrias , The Exiles of Tiberius, 1850, Musée d'Orsay

写到这里,沙龙这个词已经出现了很多次了。沙龙是什么?和印象派又有什么关系?要解释这个,先要说说当时法国艺术界那套森严的等级体系是怎么运作的。

法兰西学院(Institut de France)在当时是掌管文艺活动的最高政府机关,相当于“文化部”。法兰西学院下属有n个机构,其中就有负责艺术的法兰西艺术学院(Académie des Beaux-Arts),这个机构负责举办一年一度的沙龙,Salon,就是官方的艺术展览。沙龙展出的作品是经过法兰西艺术学院的评审团精心审核的,官方对于画作有一套从题材到技法严格的标准。

下面是一幅典型的沙龙画。这是安格尔的《泉》,安格尔当时是美术学院的主席,他画的东西绝对是不折不扣的学院派。这幅画看起来几乎和照片没有区别,皮肤吹弹可破,每一个细节都至臻完美。但是沙龙画所要求体现的道德寓意在哪里?你可能会说,这看起来只是一幅裸女而已。嗯,你是对的,这TM就是一幅裸女而已。但是学院派最擅长的就是玩弄概念,然后堂而皇之地画毛片。这幅画的名称是《泉》,泉在古典传统中是缪斯女神的专用意象,象征灵感的源头,意思是这幅画里的裸女是缪斯,只可远观不可亵玩也。当时有评论说,这幅画描绘出了“女性和自然的象征性结合”,水罐里倾倒出来的水把观者和女神划出了界限。这装 逼能力实在让我等自愧不如…我只想说,只不过是加了一个破罐子,就可以“让观者精神得到升华”,你特么在逗我嘛?

Jean Auguste Dominique Ingres, The Source, 1856, Musée d'Orsay

总之,学院派很善于玩这种虚伪的游戏,横竖都是他们说了算。虽然学院派都多是斯文败类,但要是不讨艺术学院的欢心,在艺术界就别想混了。因为在19世纪之前,欧洲的艺术市场基本没有艺术经纪,画廊也没有,以前的画家大多依赖贵族的订单,私人委托几乎是一级市场的全部,二级市场主要是拍卖。

由于没有流通的艺术市场,艺术家只能通过沙龙来获得名声。标准的程序是这样的。一个学生先是在某个老画家的画室里学习,然后想办法通过美术学院的入学考试。成功的学生会进入美术学院进行严格的古典绘画训练,主要是学习人体解剖结构、临摹古典大师作品。到每年沙龙举办的时候他要提交画作给评审团,如果作品有幸入得了这些老不死的法眼、在沙龙上展出,他就有机会被参观展览的人们认识。单是入选有时也没什么用,要是在展览上的位置不好,比如被挂得很高、挂在没什么灯光的角落,多数要被无视。只有一年入选还是不行,要经常露脸,这么过个几年差不多能混个脸熟吧,最好有一定的媒体关注度、有正面的艺术评论,这时可能就有些有钱人来会买他的作品、甚至委托他作画。

1824年的沙龙景观,必须正装出席:

François-Joseph Heim, The Salon of 1824

这条通往成名的阶梯虽然很艰辛,但看起来也算是有路可循。问题是现实的骨感程度比想象的还要大。参加沙龙是有资格限制的,等于说,不是阿猫阿狗都能把作品送到评审团面前,你得有“身份”,你要么是美术学院的在读学生,是美术学院的注册会员(多次在沙龙展出、被美术学院评审团认可的画家就可以入会),要么是美术学院下属画室的学生。而且,即使你满足了资格限制,作品想要入选也是难如登天,因为评审团在挑选入围作品时大部分名额都给自己人,也就是资深会员,从这种抱团现象可以看出学院官僚风气之腐败,这意味着有名的画家更有名,但新人就永无出头之日。

莫奈刚来巴黎的时候参加的苏瑞思画室(Atelier Suisse)就是一个美术学院的下属画室。1860年,莫奈刚来到巴黎,这时21岁的他在苏瑞思的画室里学习。

虽然苏瑞思对学生们不管也不教,但至少官方认可这个画室,不是什么野鸡学校。画室收10法郎一个月,已经是巴黎最便宜的画室之一了。当时巴黎有上千个这样的画室,大多数都是过气画家开的,他们曾经也是美术学院的学生、也在沙龙展出过,但现在已经不红了,开个画室收收徒弟,还能赚点钱,苏瑞思就是其中的一员。

画室可能开在临街的旺铺位,老画家会把自己的画挂出来,琢磨着时不时能卖出去一幅,这种可能算比较好的画室,至少租金就不便宜;然而,更多的画室就是小巷里的一小破阁楼,里面啥也没有,除了一两座雕塑供学生临摹,可能隔三差五地有个裸体模特。莫奈去的苏瑞思画室就是这种,传说中的“导师指点”真的只是传说,老师偶尔来一下点评几句就走,不考勤,不考试,想干啥干啥,这正对莫奈的胃口。

在苏瑞思画室,莫奈认识了毕沙罗。下课后莫奈就混迹在蒙马特的烈士酒馆,这个酒馆里全都是怀才不遇的诗人、红不起来的画家、穷哲学家,比如日后大名鼎鼎的法国诗人波德莱尔(Baudelaire)就是其中的常客。大家身上都没几个子,但常常整夜喝酒作乐,夜幕愈深,舞女们登场,狂欢就开始了,每人都有自己喜欢的舞女。说回来,在那时的巴黎,风月女子也被称为“洛雷特”(Lorette)。因为在圣母洛雷特(Notre Dame de Lorette)这一带,到处都是妓女,烈士酒馆(Brasserie des Martyrs)就在这片区域。

莫奈在苏瑞思画室待了不久就离开了,去阿尔及利亚服兵役了,所以他错过了塞尚。塞尚在1861年来到巴黎,这么巧也是去了苏瑞思画室,于是就认识了毕沙罗。塞尚是一个怪人,他笨拙,不修边幅,神经质,一有别人跟他说话他就瞪着一双大圆眼睛,完全是社交无能的典型,画室里的学生们都笑话他。毕沙罗一开始听说画室里来了个怪胎,好奇得不得了,通常他是晚上来画室,不会碰到白天在那的塞尚,但他有一天特地在白天去,两人就认识了,结果成了一辈子的好朋友。

莫奈回到巴黎的时候,已经是1862年了,这次他加入了格莱尔的画室(Gleyre)。格莱尔曾经也是沙龙炙手可热的画家,现在早就不行了。在这个画室,他遇见了雷诺阿、西斯莱、巴齐尔,他们发现彼此都有一个共同的爱好:偏爱画风景和日常生活景象,而不爱历史和神话题材,于是这四个捣蛋天王很快就形影不离了。

他们四人的思想在老师格莱尔看来过于反叛了。有一次,格莱尔对雷诺阿说:“我觉得你是很有天赋的,但有一点很危险,你画画似乎只是为了娱乐自己。”雷诺阿说:“是啊,否则还能为了什么而画呢?”为了让自己高兴而画画、做自己喜欢的事,在现在的我们看来这不过是最正常不过的价值观,居然会被老师指责。雷诺阿的回答让老师大吃一惊,怎么会有如此不羁的年轻人。但他只是说出了他的心里话而已,而且在日后的人生里,他也一直坚持这个信念。不但雷诺阿,莫奈、西斯莱、毕沙罗等人也是,尽管穷困潦倒,也还是坚持自己的绘画理念,这种可以不顾他人目光而活得与众不同的人生观,正是印象派吸引我的地方。

没过多久,莫奈、毕沙罗、塞尚、雷诺阿、西斯莱、巴齐尔,这六个人都相互认识了。(原谅我没找到毕沙罗年轻的照片,这张里面的他都可以当其他人的爷了,虽然实际上他是年纪比较大,大概比莫奈大10岁。)

这六个年轻人都是被这个制度抛弃的画家。塞尚曾经参加了美术学院的入学考试但落选了,那之后一段时间他都萎靡不振,好几次差点永远搬回老家,还好毕沙罗和左拉把他劝回来了(左拉,著名的法国大文豪,塞尚的童年死党)。他们几个都把作品送了去1863年的沙龙评审,但只有雷诺阿的一幅画入选了,结果他后来超讨厌这幅画,自己把画给毁了。这六人收拒信的收拒信、落选的落选,其实不是他们画得不好,而是当时的年轻画家都很苦逼:那一年有2800幅画落选。入选的呢,有5600幅画,但实际上只有988个画家,相比去去年的1289人入选的人数大大减少,而且入选的都是已经有名气的画家的重复性作品,完全没有新意。不止是这六个人,全巴黎的年轻画家都义愤填膺,大喊不公。

为平公愤,法国皇帝拿破仑三世决定再搞一次沙龙—落选沙龙,展出这次沙龙所有被退回去的作品。这可是难得的新鲜事,以前人们只看过被选出来的画,从没看过落选的,这反倒激起了人们的好奇心,于是人们蜂拥而来。落选沙龙没有让大众失望,大众的娱乐心情得到了满足,而一些画家也在这场展览中大获成功。

Le déjeuner sur l'herbe,1862-1863, Edouard Manet, Orsay Museum, Paris

一幅《草地上的午餐》在落选沙龙引起了最大的骚动,成为当年巴黎人茶余饭后都挂在嘴上的话题。这是马奈(不是莫奈)的作品,现在藏于巴黎奥赛博物馆。他画了两个男人和一个裸女,他们的肢体相互交缠,裸女直勾勾地看着画外,放佛还带点挑逗,在邀请你观看。画里这几个人都不是神话里的人物,这对当时的人们来说简直是伤风败俗;重点是,这几个人衣着摩登,看起来就是当下的社会,所以这一幅景象就是直白地描画男女乱交。观众被震惊得说不出话来,这幅画如此得真实,没有回旋的余地。沙龙传统作品像安格尔的《泉》至少还会玩弄概念,让公然画裸女有一个堂皇的理由,但马奈连掩饰羞耻的努力都都懒得去作,这就是这幅画引起丑闻的原因。

在《草地上的午餐》里,马奈并没有隐藏笔触,相对于当时沙龙作品的完美笔触,这幅画就像是未完成一样。颜色的对比显得鲜明甚至生硬,和沙龙作品色调的柔和过渡相差甚远。画面的背景也模糊了细节,这一切,无论是画面内容还是技法,都和沙龙的主流审美观相悖,但却让莫奈、雷诺阿、西斯莱、巴齐尔这四个年轻人大为振奋。格莱尔画室的这四个年轻人一起去了落选沙龙,都觉得这画简直就是神作。不久以后,他们终于有机会认识这个他们仰慕的画家—爱德华·马奈,而他将成为这个小团体最忠实的朋友和支持者,后人称为“印象派之父”。