我在二十七岁的那年,到上海任教于上海美专,始和吴昌硕先生认识。那时候,先生的年龄,已近八十了,身体虽稍清瘦,而精神却很充沛,每日上午大概作画,下午大多休息。先生和易近人,喜诙谐,休息的时候,很喜欢有熟朋友和他谈天。

我与昌硕先生认识以后,当然以晚辈自居,态度恭敬,而先生却不以年龄相差,有前辈后辈之别,谈诗论画,请益亦多,回想种种,如在目前,一种深情古谊,淡而弥厚,清而弥永,真有不可言语形容之概。

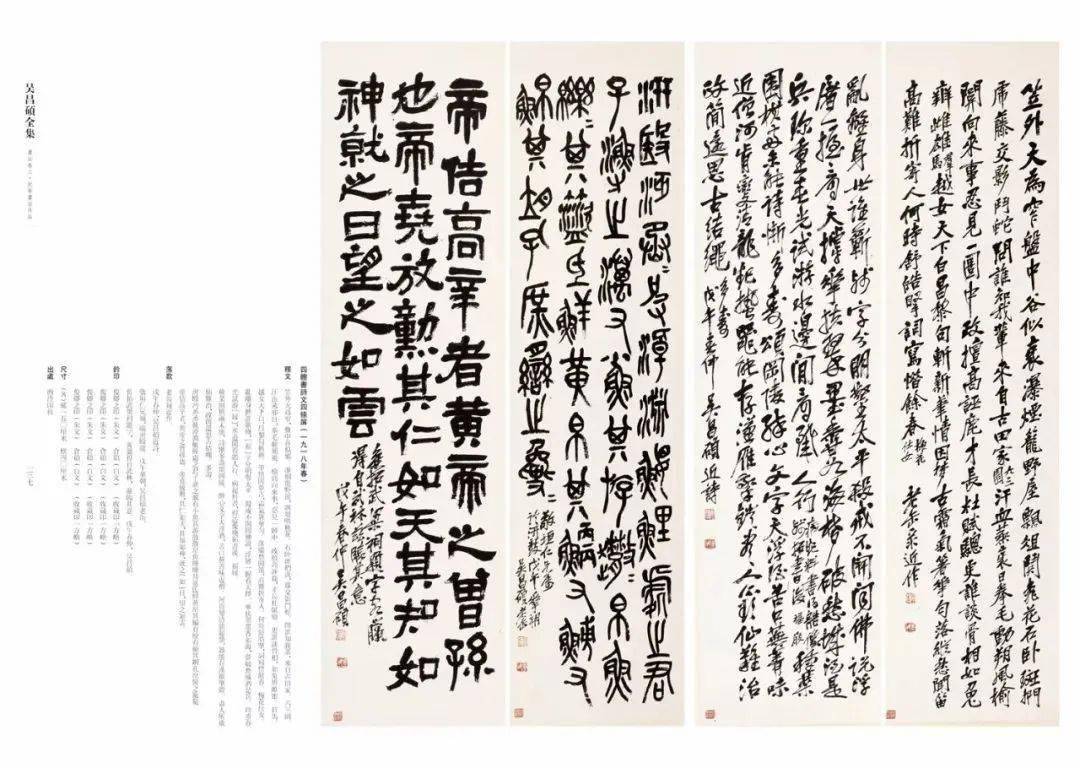

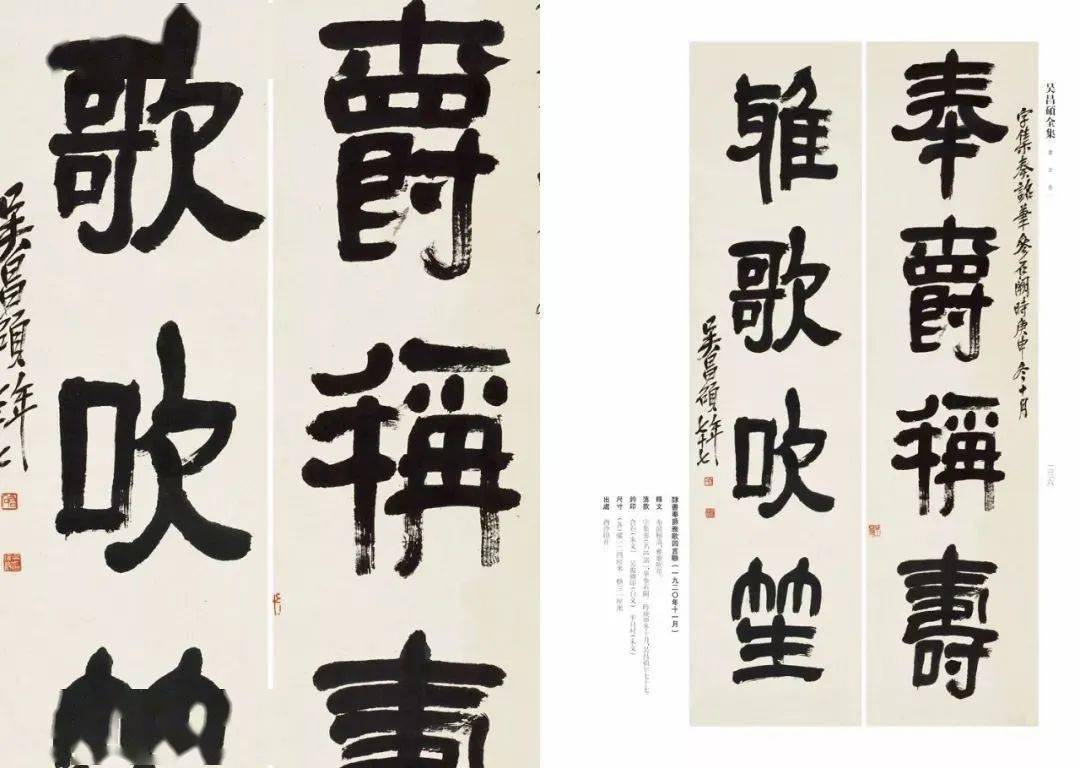

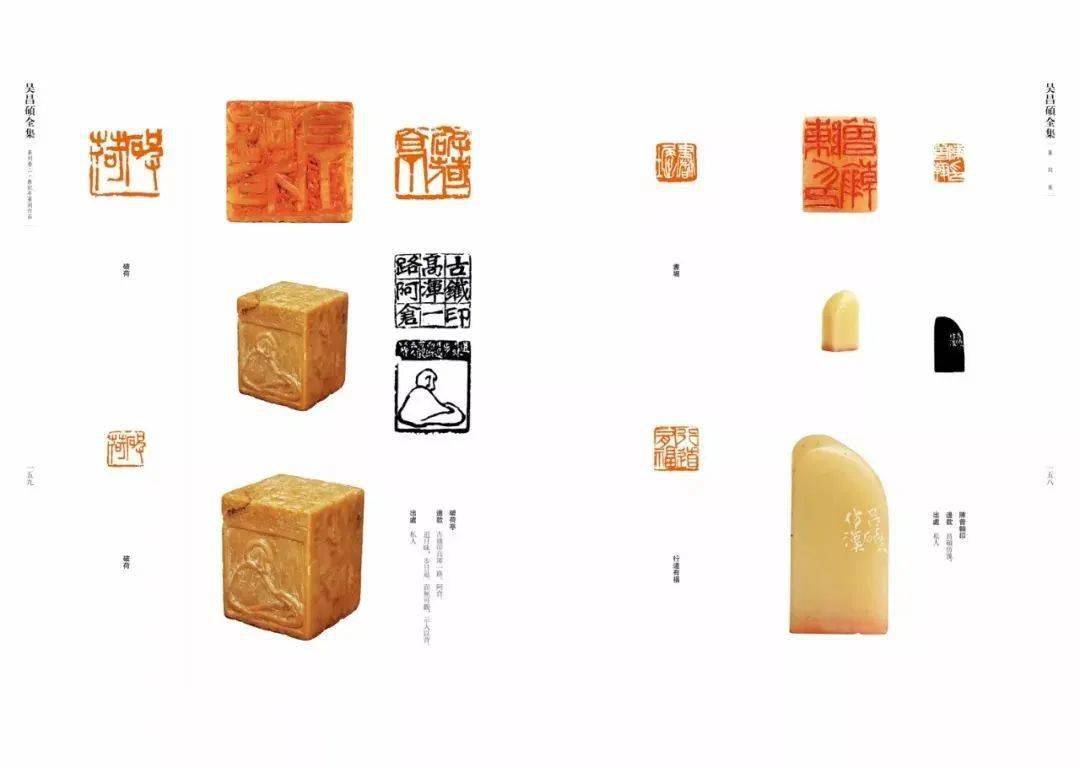

昌硕先生诗书画金石治印,无所不长,并有强烈的特殊风格,自成体系。书法专工古篆,尤以石鼓文字成就为最高。郑太夷评昌硕先生的石鼓文说:

邓石如,大篆胜于小篆。何子贞,只作小篆,未见其作大篆。杨沂孙、吴大潋,皆作大篆。邓、何各有成就,杨、吴不逮也。缶道人,以篆刻名天下,于石鼓最精熟,其笔情理意,自成宗派,可谓独树一帜者矣。

有一天下午,我去看吴昌硕先生。正是他午睡初醒以后,精神甚好,就随便谈起诗和画来,谈论中,我的意见,颇和他的意趣相合,很高兴。第二天就特地写成一副集古诗句的篆书对联送给我,对联的上句是“天惊地怪见落笔”,下旬是“巷语街谈总入诗”。昌硕先生看古今人的诗文书画等等,往往不加评语。看晚辈的诗文书画等等,只说好,也往往不加评语,这是他平常的态度。

这副送给我的篆书对联,自然也是昌硕先生奖励后进的方法,但是这种的奖励方法,是他平时所不常用的。尤其所集的句子,真觉得有些受不起,也更觉得郑重而可宝贵。很小心的什袭珍藏,有十年多之久。抗战军兴,杭州沦陷,因未及随身带到后方而遭遗失,不识落于谁人之手,至为可念!回忆联中篆字,以“如锥划沙”之笔,“渴骥奔泉”之势,不论一竖一画,至今尚深深印于脑中而不磨灭。

昌硕先生对篆书方面的成就,可说是举世皆知,无须叙述。因此能运其所成就的篆书用笔,应用于绘画上面,苍茫古厚,不可一世。他自己也以为钟鼎篆隶之笔入画,是其所长,故在题画诗上常常提到这点。例如挽兰匄的诗中说:“ 画与篆法可合并,深思力索,一意唯孤行。”又如题画梅说:“ 山妻在傍忽赞叹,墨气脱手推碑同。蝌蚪老苔隶枝干,能识者谁斯与邕。”真不胜例举。

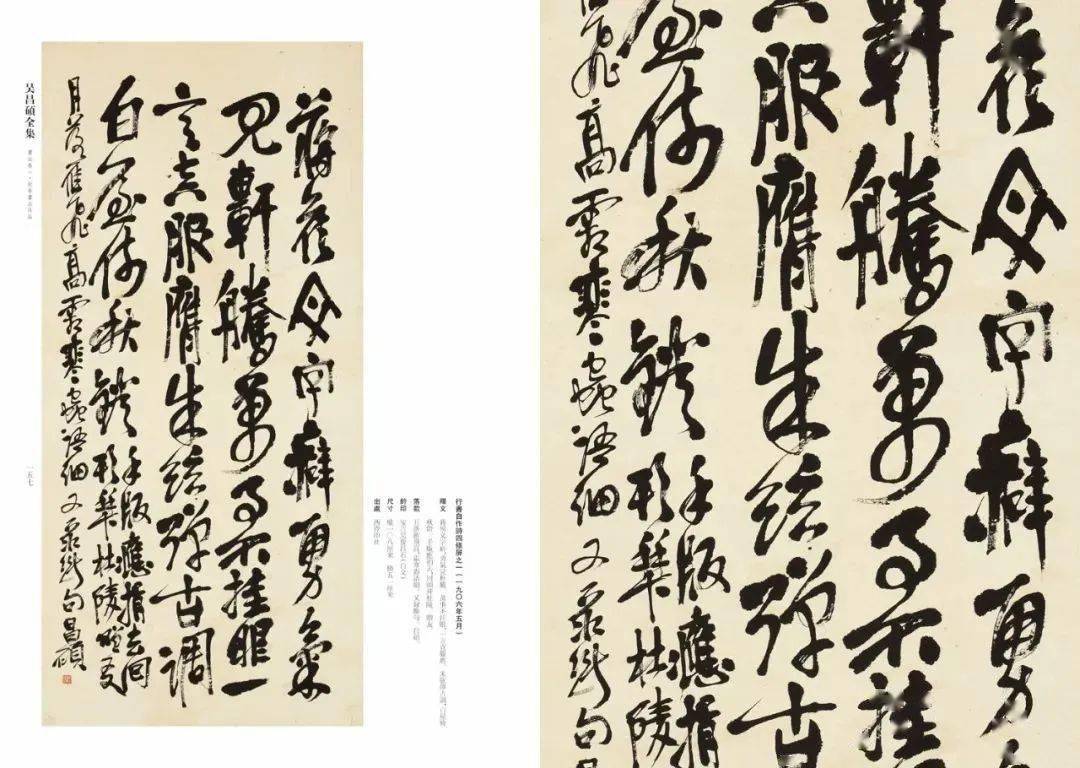

楷书方面,昌硕先生曾谈起“学钟太傅二十余年”。故他在八十高龄的时代,尚能写小正楷扇面。笔力精毅,一丝不苟,使吾辈年轻人望而生畏,足以知道他楷书的来路与功力的深至。行草书是用他篆书与楷书相参而成,如桔藤,如斗蛇,一气相联,不能遏止。极与昌硕先生的画风配合,用以题写绘画,尤为妙绝,成画面上的新风格。故他作画时,也以养气为先。他常说:作画时,须凭着一股气。原来昌硕先生对于诗书画治印等等,均以气势为主。故他论画诗上或题画诗上常常谈到气的方面。 兹摘例句如下:

《为诺上人画荷赋长句》:墨荷点破秋冥冥,苦铁画气不画形。

《沈公周书来索画梅》:梦痕诗人养浩气,道我笔气齐幽燕。

《得苔纸醉后画梅》:三年学画梅,颇具吃墨量。醉来气益粗,吐向苔纸上。浪贻观者笑,酒与花同酿。法拟草圣传,气夺天池放。

《勖仲熊》:我画非所长,而颇知画理,使笔撑槎蚜,饮墨吐畏垒,山是古时山,水是古时水,山水饶精神,画岂在貌似。读书最上乘,养气亦有以,气充可意造,学力久相依,荆关董巨流,其气乃不死。

昌硕先生的绘画,以气势为主,故在布局方面,与前海派的胡公寿、任伯年等完全不同。与石涛、八大、青藤,也完全异样。如画梅花、牡丹、玉兰等等,不论横幅直幅,往往从左下面向右面斜上,间也有从右下面向左面斜上,它的枝叶也作斜势,左右互相穿插交权,紧密而得对角倾斜之势。尤其喜欢画藤本植物,或从上左角而至下右角,或从上右角而至下左角,奔腾飞舞,真有蛇龙失其天矫之概。其题款多作长行,以增布局之气势。可谓独开大写花卉的新生面。

昌硕先生绘画的设色方面,也与布局相同,能打开古人的旧套。最明显的例子,就是欢喜用西洋红。西洋红是从海运开通后来中国的,在任伯年以前,没有人用这种红色来画中国画,用西洋红,可以说开始自昌硕先生。因为西洋红的色彩,深红而能古厚,一则可以补足脂胭不能古厚的缺点,二则用深红古厚的西洋红,足以配合昌硕先生古厚朴茂的绘画风格,昌硕先生早年所专研的,是金石治印方面,故成功较早,成就亦最高,以金石治印方面的质朴古厚的意趣,引用到绘画用色方面来,自然不落于清新平薄,更不落于粉脂俗艳,能用大红大绿复杂而有变化,是大写意花卉最善于用色的能手。 但是他常说:事父母色难,作画亦色难。他又常说:作画不可太着意色相之间。

自然,吾国的绘画,到了近代,每以墨色为主彩,墨色易古不易俗,彩色易俗不易古,故说:“事父母色难,作画亦色难。”又说:“作画不可太着意于颜色之间。”这全是昌硕先生深深体会到用色的艰苦,有所领会而说的。近时百石老先生,他的布局设色等等,也大体从昌硕先生方面来,而加以变化。从表面上看,是与昌硕先生不同,其底子,实从昌硕先生支分而出,明眼人,自然可以一望而知。自石先生自己在他的论画诗上,也说得十分清楚。兹录如下:

青藤雪个远凡胎,老缶衰年别有才,我欲九原为走狗,三家门下转轮来。(白石先生自注:郑板桥有印文日:徐青藤门下走狗郑燮。)

昌硕先生,不论诗文书画治印等等均以不蹈袭前人,独立成家以为主旨。他在刻印长古中有句说: 今人但侈慕古昔,古昔以上谁所宗。诗文书画有真意,贵能深造求其通。

又题画梅说:

画之所贵贵存我,若风遇箫鱼脱筌。

又题葡萄说:

吾本不善画,学画思换酒,学之四十年,愈老愈怪丑,莫书作葡萄,笔动蛟蚪走。或拟温日观,应之日否否,画当出己意,摹仿堕尘垢,即使能拟之,已落古人后,所以自涂抹,但逞笔如帚,世界隘大千,云梦吞八九。只愁风雨来,化龙逐天狗,亟亟卷付人,春醪酌大斗。

又白石先生自嘲诗下注说:

吴缶庐常与吾之友人语曰:“小技拾人者则易,创造者则难。欲自立成家,至少辛苦半世,拾者至多半年,可得皮毛也。”

但是有一次,我画成一幅山水之后,自己觉得还能满意,就拿去给昌硕先生看看,他看了之后,仍旧只是说好。然而当天晚上,却做了一首长古,第二天的早晨,就叫人带交给我,诗里的内容,全与平时不同,可说戒勉重于夸奖。因此可知道昌硕先生对学术过程,极重循序渐进,反对冒险速成。兹录其长古如下:

《读潘阿寿山水障子》

龙湫飞瀑雁岩云,石梁气脉通氤氲,久久气与木石斗,无挂碍处生阿寿。寿何状兮颀而长,年仅弱冠才斗量。若非农圃并学须争强,安得园菜果瓜助米粮。生铁窥太古,剑气毫毛吐,有若白猿公,竹竿教之舞。昨见画人画一山,铁船寒壑飞仙端,直欲武家林畔筑一关,荷篑沮溺相挤攀。相挤攀,麋不可,走入少室峰;蟾蜍太么麽,遇着吴刚刚是我。我诗所论疑荒唐,读者试问倪吴黄。只恐荆棘丛中行太远,一跌须防坠深谷,寿乎寿乎愁耳独。

我在年轻的时候,就欢喜国画,但每自以为天分不差,常常凭着不拘束的性情、趣味出发,横涂直抹,如野马奔驰,不受缰勒,对于古人的重工力严法则的主张特别轻视。这自然是一生的大缺点,昌硕先生知道我的缺点,即在这幅山水画上明确地指出我的缺点,就是长古中末段所说的:“只恐荆棘丛中太速,一跌须防坠深谷,寿乎寿乎愁尔独。”深深地为我绘画“行不由径”而作垦至的发愁与劝勉。

昌硕先生谢世以后,每与诸旧友,谈及近代诗书绘画治印等的派系与成就,一谈起就谈到昌硕先生。因此也常常引起昔年与昌硕先生过往的许多情况。抗战中流离湘赣滇蜀,笔砚荒废,每每对昌硕先生诗书画治印诸项,有他卓绝的特殊风格,而为左右一代风气的大宗师,时有所怀念,也因怀念而曾咏之以诗,兹录于下:

《忆吴缶庐先生》

月明每忆斫桂吴,大布衣朗数茎须。文章有力自折叠,情性弥古侔清癯,老山林外无魏晋,驱蛟龙走耕唐虞。即今人物纷眼底,独往之往谁与惧。

吾国近年画坛殊感寂寞,黄宾虹先生已归道山,齐白石先生因年高,也不能多作画,在谈谈吴昌硕先生过往情况下,吾将拭目有待于吾辈以后之可畏青年了。

( 此文为1957年12月在杭州西泠印社举办的吴昌硕纪念会上的发言)

有志者云,學能至之。

余三思曰:學,不可至也,一氣呵成也。