作者:罗昕

2016年是傅雷夫妇逝世50周年。1966年9月3日凌晨,傅雷夫妇从一块浦东土布做的被单上撕下两长条,打结,悬在铁窗横框上。他们还在地上铺了棉胎,以免把方凳踢倒时发出声响。就这样,傅雷夫妇双双离开人世。这一幕,在上海作家叶永烈的报告文学《傅雷之死》中第一次得以还原。

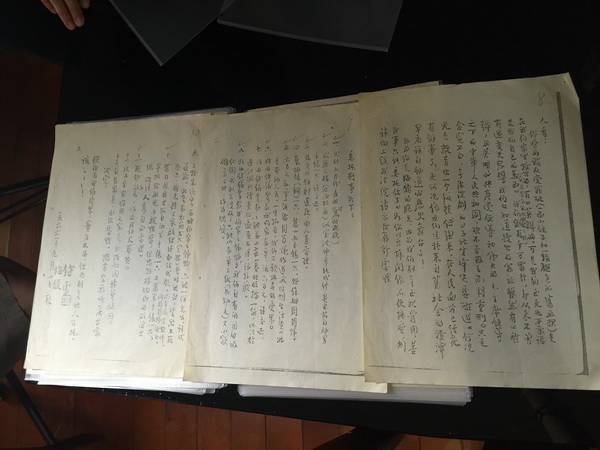

2016年澎湃新闻记者曾走进叶永烈家中,他为澎湃新闻记者打开了专门存放傅雷亲友采访资料的蓝色箱子,里面还有几个不同版本的《傅雷家书》,都是傅雷儿子傅敏所赠。在那个下午,他翻着这些档案资料,再一次讲述傅雷夫妇最后的故事。

叶永烈家顶楼的游泳池被改造成有五万册藏书的书房,还存放着多个铁皮档案箱。

自杀前,傅雷夫人让保姆“明天小菜少买一点”

1985年7月,叶永烈在上海公安部门的帮助下找到了傅雷夫妇的死亡档案。

这份死亡档案上清楚地写着傅雷夫妇属“上吊自杀”,死者傅雷“颈部有马蹄状索沟”。而死者身份那栏,赫然写着两个字——“右派”。

其实,在看到死亡档案之前,叶永烈都以为傅雷夫妇是喝敌敌畏自杀的。因为傅雷夫妇自杀时唯一和他们住在一起的保姆周菊娣是这么说的。“连傅聪和傅敏都这么以为,就是听了保姆(周菊娣)的话。”“后来我才知道她(周菊娣)为什么说他们是服毒自杀。”

到了9月3日早上9点,主卧里依然没有传来任何动静。按傅雷家的规矩,保姆不好随便进主人家的卧室。但主人那么晚还没起来,周菊娣有点怀疑——会不会出了什么事情?她还想起前一天晚上,傅雷夫人朱梅馥说过一句怪怪的话“明天小菜少买一点”。

周菊娣去敲门,发现主卧门没有反锁。“她一看有人死在那里,没有太看清楚就梆梆梆地跑去居委会那里,居委会再去派出所报告。”叶永烈说,当时派出所的户籍警叫左安民,是第一个进入傅雷夫妇自杀卧室的人。左安民跑得很急,门用力一开,傅雷就落下来了。

左安民把傅雷扶好,放在躺椅上,再把傅雷夫人放下来。周菊娣这时候还是心惊胆战,后来好不容易进卧室了,看到傅雷身上有好多紫色尸斑,以为这是服毒自杀形成的。又因为傅雷夫妇养花,花有虫,买了敌敌畏,周菊娣便以为两人是喝了敌敌畏。“她对傅敏、傅聪这么说,所以傅敏、傅聪也这么说,就有很多人传开傅雷夫妇是服毒自杀的。”

“我起初也是按服毒自杀来写报告文学《傅雷之死》的,就要发表时有人告诉我,‘文化大革命’在那个年月虽然很乱,但傅雷是名人,按照上海当时的情况傅雷死了一定有死亡档案。”于是就有了叶永烈到上海公安部门的查档,“一看这么厚,非常详细地记录了他的死……我还找到了为傅雷夫妇做尸检的法医,法医告诉我他们当时没有查出什么毒液,就是自缢身亡。”

“所以现在关于傅雷之死的描写,有的说是傅雷夫人先上吊,然后傅雷再上吊。有的说他们上吊之前还说过什么话。这些纯粹属于胡编,因为档案里没有。”叶永烈如是说。

上海市人民检察院法医检验所有关傅雷的尸体检验证明书复印件。

“傅雷要特务回来,那傅雷也是特务”

死亡档案中的《周菊娣陈述笔录》记着周菊娣这样的回忆:“在八月三十日下午,有区房管局来搜,到七点半左右离开……在当晚十一点多,由上海音乐学院‘红卫兵’来搜,一直搜到九月二日中午一点不到才离开,他们夫妇俩这几天均没有睡过”。

叶永烈感到奇怪,傅家本与上海音乐学院毫无关系,傅雷未在上海音乐学院工作过一天,傅聪也未曾在那里念过一天书,上海音乐学院的“红卫兵”为何找到了傅雷?

后来,叶永烈在采访上海音乐学院时发现了一个线索,那便是同样在“文革”中自杀身亡的上海音乐学院钢琴系系主任李翠贞。李翠贞的丈夫在香港,要李翠贞同去。但在香港住了一段时间的李翠贞还是很希望能回上海音乐学院教书。李翠贞写了信给关系要好的傅雷,询问是回来还是留港。傅雷说还是回来好。

“李翠贞从香港回来。按当时‘红卫兵’的逻辑,她肯定是特务。”叶永烈说,1966年8月30日,上海音乐学院派人在她家中抄找到几封傅雷写给她的信件,于是这群人认定“傅雷要特务回来,那傅雷也是特务”。

“抄家三天三夜,他们(傅雷夫妇)连续折腾已经够累了。其中导致他们自杀的一个直接原因,就是‘红卫兵’在他们住的那幢楼的阁楼抄到了一个箱子,是傅雷的姑母寄存在他们家的。‘红卫兵’在箱子里找到了一个小圆镜,解放前生产的,背面有个蒋介石相片。”

“这在当年,是不得了的事情。”叶永烈告诉澎湃新闻记者,当时“红卫兵”一本正经地把这面镜子当成傅雷反革命的罪证“斗”他,“现在想想,是非常可笑的事情。”

傅雷遗书开篇也写道:“尽管所谓反党罪证(一面小镜子和一张褪色的旧画报)是在我们家里搜出的,百口莫辩,可是我们至死也不承认是我们自己的东西(实系寄存箱内理出之物)。我们纵有千万罪行,却从来不曾有过变天思想。我们也知道搜出的罪证虽然有口难辩,在英明的共产党领导和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国,决不至因之而判重刑。刑是含冤不白,无法洗刷的日子比坐牢还要难过……”

更让叶永烈非常震撼的是,傅雷这篇长达三页的遗书“没有一个字是改过的”。“在那样一种时刻,他写他的遗书是那么镇定,连火葬费、给保姆的工资都吩咐得清清楚楚。他们是非常镇定地离开这个世界的。”

傅雷遗书复印件

傅雷政治上被逼到墙角,经济上也被逼上绝路

傅雷亲笔填写的《闲散劳动人员登记表》上写着:“1952年起任上海作家协会理事。1955-1957年:曾任市政协委员。1957年:曾任上海作协书记处书记。1958年4月,上海作协整风,结论为‘右派’分子。”

“他是一个自由撰稿人,没有单位。那个年代没有单位的人,其实是很痛苦的。”叶永烈说,虽然傅雷是上海作家协会书记处的书记,但也是挂名虚职。“他生活靠什么?就是靠翻译稿费。人民文学出版社支付给他的稿费是他唯一的经济来源。”

但按当时的规定,“右派”分子是不可以出书的。“他的情况又不大一样。他翻译的巴尔扎克又不是‘右派’。”长期担任人民文学出版社副社长兼副总编,也是傅雷的好友楼适夷曾告诉叶永烈,出版社那时劝傅雷换个笔名,这样译稿就可以出版了。

“可傅雷这个人脾气非常倔。他说——我过去也用过笔名。但是,因为我是‘右派分子’而要我改名,我不干。他那时政治上被逼到墙角了,经济上也被逼上绝路。”

上海江苏路傅雷故居 叶永烈 摄

傅聪不愿“儿子揭发老子,老子揭发儿子”

其实,最初引起叶永烈注意的并不是傅雷,而是傅聪。

傅雷的长子、著名钢琴家傅聪在很长一段时间里被贴上了“叛国分子”的标签。1958年12月,傅聪离开波兰,移居英国,这在当时引起了轩然大波:一个社会主义国家的儿子,竟私自投奔到资本主义世界了!在傅聪出走之际,傅雷已经被戴上了“右派”的帽子。

1979年,傅聪回到上海,出席了上海文联、上海作家协会为傅雷夫妇举行的追悼会。那是傅聪出走后第一次回来。叶永烈看到《中国青年报》内参上刊载了当时傅聪说的一些话,非常感动。

看了报道后,叶永烈就想去找傅聪。“可是不行。”叶永烈只能写了篇题为《爱国的“叛国者”》的小说,小说主角是个小提琴家,正是以傅聪的经历来写的。

“在国外那么多年,傅聪没有说过一句不利于祖国的话,一直谨言慎行。”后来,叶永烈有机会采访傅聪,才知道傅聪的出走充满委屈:那时傅聪已经得知父亲被打成“右派”,他不愿意陷入“儿子揭发老子,老子揭发儿子”的局面。

傅聪在波兰的好友史大正还告诉叶永烈傅聪出走的经过,那时傅聪到了波兰的机场,飞机即将起飞,英国伦敦机场恰巧出现大雾,导致飞机不能起飞。而此时,中国驻波兰大使馆得知了傅聪出走的消息正赶往波兰机场。紧要关头,伦敦机场雾散,飞机起飞了。如果再晚一会儿,傅聪也就走不成了。

“后来我开始从傅聪注意到傅雷,大概从1982年开始采访傅雷和傅聪的亲友。1983年,1984年,我幸亏开始做得早。”叶永烈向澎湃新闻记者感慨,彼时傅雷重要的亲友都还健在,还能一个个接受他的采访:除了傅聪、傅敏兄弟,还有为《傅雷家书》作序的楼适夷,在傅雷夫妇追悼会上念悼词的柯灵,傅雷挚友周煦良、雷垣、林俊卿,傅雷妻兄朱人秀,傅雷家保姆周菊娣及她之前的老保姆梅荷娣,冒充“干女儿”而保留下傅雷夫妇骨灰的江小燕……“前前后后共采访了二十几位,当时能找到的都采访了。”

“到今天,走过了半个世纪。我作为最早采访傅家的作家掌握了当时一手材料。”叶永烈说,这些东西已经不可复制,那么多傅雷的亲友也都过世了。“我把这些采访录音、资料都捐给上海图书馆,上海图书馆会进行数码化,以后供后人去听。”

2020年5月15日,叶永烈先生去世。幸运的是这些资料都已经得以妥善保存。“叶先生交给上图的采访录音,我们都已经完成了数码化。前年他本人还来看过我们的转录现场,对我们的转录设备、管理流程都很满意。”上海图书馆历史文献中心主任黄显功告诉澎湃新闻记者,得知消息后他觉得很突然,“今年一月我们还去医院看过叶先生,当时他夫人还有家里保姆还说等好转了,我们再把最新的捐赠证书给他。我们一直等着他身体好转。”

延伸阅读

一个名叫小燕的女人

1958年,江小燕十九岁,正值青春年少,将于上海市第一女中高中部毕业。她写得一手好字,还会弹钢琴,成绩门门优秀,步入一所好的大学不是问题。

然而,就在毕业前两个月,校方把俄语教师柴慧敏打成了“右派分子”,江小燕非常喜欢这位老师,校方授意她提供书面材料“帮助她,拯救之”——搜集罪证。

江却一心一意想‘救’这位教师,非但没有揭发材料,反而为柴慧敏辩护。

结果,柴慧敏依然被划成了右派分子!

而江小燕不愿从命“揭发”,也受到批判。在她高中毕业的毕业鉴定会上有如下判定:“立场不稳,思想右倾”,还评为政治品德“差”。

1966年夏天,“文革”的急风暴雨凶猛而来,黄浦江畔不时传来某某名人自尽的噩耗,有几个与江小燕有往来的人也走上这条绝路。包括当年她辩护过的俄语老师,也跳楼自尽了。

9月初,江小燕正在钢琴老师那里学琴。钢琴老师的女儿是上海音乐学院学生,带回一个消息:“傅雷夫妇双双自杀了!”

这个难以置信的消息使她内心久久无法平静。她看过傅聪的音乐演出,读过傅雷翻译的《约翰·克利斯朵夫》《贝多芬传》,无比敬佩他深厚的文学根底。出于义愤,她想给周总理写了一封信,反映傅雷的事情。

为了了解情况,江小燕以街上的大字报大标语为线索找到傅雷的家,却从傅雷生前的保姆周菊娣处得知傅雷夫妇的骨灰即将灰飞烟灭!因为傅雷的两个儿子,傅聪远在美国,傅敏在北京劳改。骨灰只有亲人可领,更何况此时人人唯恐与“自绝于人民”的“黑五类”发生关系。

江小燕夜不能寐,最终决定挺身而出——冒充傅雷养女去领骨灰。

第二天,江小燕戴着一个大口罩,只露出一双清澈的眼睛,来到上海西宝兴路火葬场,自称是傅雷养女,要保存傅雷夫妇的骨灰。按情况本来是不可以的,但江小燕的情真意切让工作人员动了恻隐之心。但是,她没有钱购买骨灰盒,尽管江小燕已27岁,但因为高中毕业的评语,一直没有工作。

于是,江小燕想方设法又找到了傅雷的内兄朱人秀。江小燕是戴着大口罩来到朱家的。朱人秀问她姓什么,江小燕说自己姓“高”。朱人秀问她住哪里,江小燕不肯说。朱人秀见她连地址都不肯说,有点不放心,就把钱交给外甥张廷骝,让张陪着“高姑娘”去买骨灰盒。买好骨灰盒,领取并装上傅雷夫妇的骨灰之后,“高姑娘”把骨灰盒带回自己家中,暂且保存起来。

过了几天,江小燕和张廷骝又一起把骨灰盒送往上海永安公墓,办理存放手续。考虑到傅雷的名字太“醒目”,“高姑娘”从朱人秀那里得知傅雷原名傅怒安,就在骨灰盒上署名“傅怒安”。

处理完此事后,她立即写了“小民求告信”,希望总理管管这种局面,为了安全并没有署名。

10个月之后,1967年6月21日晚,江小燕依然被抓了,三个陌生男人将她带上了汽车。

原来,那封为傅雷正名的信,没寄出上海就被截获了,并且当成一宗“大案”全力追查。江小燕被视作“现行反革命”嫌疑犯押到上海正泰橡胶厂审讯。

接受审讯时,江小燕表示从未见过傅雷,并用极其单纯的口吻,反问了审问人员一个拷问良心的问题:“替人家收骨灰,落葬,这总不能算是缺德的事吧?”

随后,她又列举了父亲曾通过教会的帮助,为无钱买棺的邻居包办丧事的事例。因为父亲是个虔诚的基督教徒,自己只是受了父亲的影响,故而替傅雷收骨灰,谈不上什么目的。这些单纯的理由,加上江小燕没有工作,未走上社会的原因,让她逃过了一劫。

多年后,江小燕自己认为,她非常幸运。因为审讯她的人不是什么有文化的人,而是工厂里的工人师傅。江小燕深知中国底层工人历来有忠厚善良的美德,如果换做是读过书的人,江小燕说:“极可能这个人(自己)今天也许已不存在了……我一张口,万万敌不过一群有文化、不头脑的人的口。”

释放回家后,江小燕向一无所知的父亲如实交代了一切,父亲没责怪什么,只说她做得对。

父亲同她一样,无法外出工作,抗战时曾参加国民党军队,如今成为了有历史问题的人,只得留在家画画维生。

这件事虽然过去了,但是巨大的恐惧笼罩着江小燕的生活。只要家楼下传来汽车的喇叭声,她的心就狂跳的厉害,生怕是来抓她的。不时被户籍警瞟了一眼,当晚就会彻夜难眠。

1972年,江小燕父亲去世,家中无人工作,生活无着,江小燕被里弄安排到了社会最底层的生产组。此时已经34岁。距离十九岁那件事,她已经在家困顿整整十五年,江小燕后来说:除了管过傅雷那一次闲事,自己无所作为。

1979年追悼会后,傅聪手抱骨灰盒,傅敏手捧遗像,前往公墓

叶永烈先生在撰文中提到,江小燕拒绝采访,对当年的事也不愿多谈,觉得小事一桩,不值一提。再三恳求下,江小燕才同意谈一谈,但前提有个要求,她对叶永烈说:“我的心是透明的,容不得半粒沙子……请不要透露我的名字,我淡于虚荣!”

自傅雷追悼会后,傅家人就一直寻找江小燕,总想找机会报答她。

1997年10月,傅敏夫妇来上海,通过叶永烈先生的关系,终于见到了恩人江小燕。傅敏提出合影一张留念,但被江小燕婉拒了。叶永烈说:“她从来不让我拍照。这些年,她唯一答应我的要求,是允许公开她的姓名——江小燕。”

对于傅家的感谢之情,江小燕退避三舍,淡然处之,百般推却下,仅仅出于礼貌接受了一张傅聪寄给她的音乐会门票,音乐会结束她就默默离去。

我记得,也未曾对傅家的人写过什么,这根本没必要。我既然能在他们恶运覆顶之际为之申诉,当然也能对他们今天的家声日隆视若无睹,这往往是一件事情的两个方面。

看看那变幻如云的世事吧!若不能解决灵魂的归属问题,那么,得到再高的名,再大的财,都是空的!

江小燕写生作品

让人欣慰的是,1985年秋,江小燕终于圆了大学梦。彼时她已经46岁了,但仍热血澎湃,报考上了上海第二教育学院中文系本科班。两年后,她拿到了本该在一九六二年就应该拿到的本科文凭。就职于上海电视大学总部编辑室,任报纸副刊编辑。后又调入上海大学美术学院当老师,直到一九九四年退休。

回首人生,十九岁困守在家,三十四岁参加工作,年近五十考大学,什么都比别人晚一大截,就连恋爱成家,也因为“性质”问题在大好年华中错过了,所以她终身未嫁。

江小燕说:“多少年来,我的努力,我的挣扎,真是一言难尽。”但她仍然一再强调,对自己所做的一切并未后悔,因为一个人内心的平安是任何名利所换不到的。

许多年后,再谈当年的非凡之举,江小燕将自己评价为——一个自己吃饭问题都无法解决的一介草民,却想为他人的冤屈一振细臂而呐喊!

至于那封写给总理的小民告信,她自嘲道:“我很幼稚,很单纯,是吧!”

人性都是有一好一坏两面的,但坏的一面,从未如此集中地暴露在一个时代——知识分子苍白失血,文人风骨荡然无存,热血青年疯狂破坏,一个手无缚鸡之力的弱女子,却怀揣一丝微光,照亮民族良心,伸张世道正义。

如今,这位勇敢女性,单身住在上海远郊,闲时绘画,兴时书法,或诵诗词,亦奏音乐,过着与世无争的平淡生活。她有一句奉行一生的处世格:

感谢您,能让人们看到如此好的文章!