正文

霍华德县有几家像模像样的韩国杂货店,但是酱油豆腐辣椒面条的, 俺一般还是去远在咯科威尔的中国店买。 一是觉得货真物实,吃起来舌头牙齿胃肠都象他乡遇故知的, 二是乘领导挑三捡四的功夫, 俺也可以看看美女咽咽口水。 在人家韩国店里打转的美女也有,但一想到那个小岛国柳叶刀乱飞的场景, 总有点反胃。 还是咱们国产美女靠得住, 鼻子眼睛嘴巴都是原装真品,身架曲线都是大江长河洗淘出来的, 一举手一投足都有股富家阔户的劲儿, 而且妖娆, 而且风骚, 岂是那满嘴尅木漆味的高丽妹妹可能比的!

28号公路上来回穿梭了九九八十一次, 从来没注意过一个叫做巴尔的摩的小路横在那儿, 更没想到顺着这不起眼的道儿往东, 会在与爱德曼斯顿相交的拐角有个小巧但玲珑的CIVIC中心。 木兰基金会的美女朋友送来几张票,说是他们在那里将有个叫做“爱之歌”的瓦伦丁音乐会, 亮嗓子的都是名震歌坛的大家海碗。 临了, 还加上一句: 美女云集是少不了的啦! 初听大多是歌剧选段, 俺有点紧张有点口干,怕作为音乐农民的自己消受不起这种洋东东; 但最后加上的这一句果然威猛, 俺听了赶紧把日子标上,开始一天一捱地等。

二月八日晚上很冷。 和同车的朋友在CIVIC中心的背后把汽车趴定,俺顺着人流就进了思考特菲兹杰咯德剧院的大厅。 朋友早在那里等着,把票给俺, 自己忙开了。本想和她唠叨几句, 一看她那恨爹妈没给她生八只手的样,俺只好悻悻地走开了。

大厅里人不少, 但仿佛大多是年轻人。 美女们今晚都是盛装出场,个个打扮也很刻意, 显然在镜前花了功夫, 每一根头发都贴在该贴的地方。脸上红白暗影分明, 在灯下香香地闪着资生堂的光彩。自然, 她们说话都是高八度的,帅哥们时不时会意地报以几眼深情的注视。 里面的歌声还没有响起来, 但大厅的空气里早已充满爱的音符, 在香甜的空气里无声地飘着, 荡着, 哼唱着。

我和同来的朋友算是“外乡人”, 除了彼此, 其他人一个不识。 看看在大厅里站着也是无味, 俺狠狠却又依恋地瞥了一眼那几个高挑的穿着长衣长靴的漂亮人儿,便把票递给那个门口的和蔼可亲的大嫂,进场了。 节目单很艳丽, 谁知咱一行三人才肯给一本。显然钢材都用到刀口上去了。

进到剧场才发现里面是另一副场景。 已经坐定的都是上了年纪的人,彼此哈哈哈哈地打着招呼, 看上去大家都是圈子里的人。奇怪的是大家说话都用英语, 而且句句流利地道, 显然都是有文化的精英人类。 有个小家伙用非常标准的中文问奶奶能不能去一下厕所, 气质高雅的奶奶也是用英文回答的, 让我好一阵感叹: 整个就跟我们家相反啊!

离开场不久了, 俺正就着微弱的灯光看着节目单呢,突然一个声音在俺耳边哼哼地响起。我一抬头,原来是一个挺严肃的老者。 那奇特的声音在他喉咙里又响过一遍, 嘴唇却一动也未动, 不过俺这次到听清了:他问我多少号。看他那架势, 俺立刻想起那谁谁的武侠小说里描写的什么什么武艺, 能隔山传音的那种, 据说很要内功的。 俺接过他的票瞄了一眼,抖擞精神, 尽量抑制嘴部运动, 对他说:您就在我后面。 俺自己都不明白说了什么, 可是他老人家立刻听懂了,喉咙里咕噜了几声, 在俺后面雄壮地坐下来。

马上到时间了。 舞台的背景突然亮起来,俺乘机好好看了看舞台的布置。前沿是一溜长长的青藤, 上面开着高低错落星星点点的花儿。 舞台的右侧有几个横放的花桶, 桶口是圆形的花圈, 一个大花篮高高地置于大理石柱坐上,造型相当地清新雅致不落俗套。舞台的左侧有几束丝质的轻纱,云一般地飘下来, 齐人高的地方用一束绫罗轻轻揽住,给人一种庭院深深的视感, 很有创意。 整台的布景非常简洁, 没有花多少钱, 但效果比我见过的花十倍的钱堆出的要好了许多 , 禁不住暗暗为布景的高人击掌称妙!

终于开场了。 主持人是个很有风度的中年男士。 英语棒极了, 听不出什么口音。显然做了充分准备, 一上来就大谈特谈“什么是爱”。口才真是一级棒,从“爱”的地理历史哲学美学一直谈到“爱”的化学生物学和医学,末了再稍稍加点”爱“的物理学(主要是有关作用与反作用的理论以及飞吻的空气动力学)。 十多分钟刷地就过去了, 我一点也没有觉察。 他那里正说得津津有味, 俺这里正听得有味津津, 底下一帮不懂事的毛头小伙大姑娘不乐意了,开始起哄拍巴掌。 起始主持人还以为是给他喝彩呢,连声道谢。后来看掌声有点“不合时宜”, 才恍然大悟, 立马收场。 我真后悔没带个录音机去。 要是录下来给儿子学学, 以后用来勾勾小姑娘, 那还不是“我一声轻唤她就飘过来”?

第一个上场的是个叫Lisa Eden的高个子姑娘。她是本地马里兰大学声乐系毕业的高材生, 多次赢过国际大奖, 好像还在肯尼迪中心开过个人独唱音乐会, 来头不小。 她唱了一首Depuis le jour, 是沙尔庞捷的歌剧《路易丝》中一段咏叹调,经常在演唱会中听到。为人熟知的Maria Callas 就多次演唱过这首歌。 华盛顿邮报曾夸奖Lisa的嗓音十分温暖,有一种天鹅绒般的质感,听来不虚。 她演唱时面部表情很夸张, 在整个音乐会中演唱的好几首歌里,从头到尾大都是满面痛苦,给人一种莫名的沉重之感。

紧跟着上场的是湖南妹子张丽慧。她的名字我可不陌生,本地如日中天的黄河艺术团好像就是她和一帮子哥们姐们拉扯起来的,可见是个不甘寂寞的主。八十年代从上海音乐学院毕业的才女,曾经是广州军区歌舞团和湖南广播电视艺术团的顶梁柱。她演唱的 Plaisir d’amour (The Joy of Love)音色宽厚, 音量嘹亮,而且能非常恰当地表现出感情的发展与变化。轻诉柔吟时气息稳而细腻,给你一种“卿女启口,风有芳兮”的妙感。

彭瑜的名字叫彭瑜, 俺还是最近几天才知道的。由于他经常在花生屯各种各式的万人大会上出没, 以前不少见到。 俺一直称他“小白脸”。 我有好几个在合唱团做南郭先生的哥们姐们,以前也这么叫他。 谁知去了合唱团没两次, 回来听到我这么称呼他们的“指挥大师”, 立马正色道:“别胡说! 人家都中年人了!” 那种崇敬之神情很有些庄严肃穆,只差把手放心口上了, 惊得俺痴呆半晌。 自此俺就改口称他“彭哥”,而且一见到这哥们, 就要仔细打量他一番。 果然是个俊俏家伙, 要身板有身板, 要眉目有眉目的那种主儿。 要不是头发开始稀疏,说他二十八岁谁能不信! 俺的网球队里有个金发碧眼的胖姑娘, 说起汤姆克鲁斯来总是直抹鼻涕,把个鼻尖捏的通红,让人很担心时间长了她脸上会少零件。 每到此时俺就想:好在她没见过咱们十多年前的彭哥啊!

彭哥是第三个上场的, 唱了两支小夜曲, 一首是德彪西的, 一首是迪帕克的。那嗓音就如铜号里流出来的蜜,甜得滋润甜得圆滑还带有金素的光泽。吐字也很有讲究,轻重缓急把捏得恰到好处。听完你不由得砸巴一下嘴,像是在Le Bec-Fin 吃完了正餐摸摸口袋发现钱不够只好买了半分甜点的感觉。 右前方有个美丽端庄气质高贵的女子恨不得把那双手拍烂,眼里闪着激动的光。傍边的朋友说, 她就是彭哥的太太,是个人精,在县里管着一个衙门呢,平时能把一帮美国佬唬得一愣一愣的, 但是一挂到彭哥胳膊上就像没了骨头。

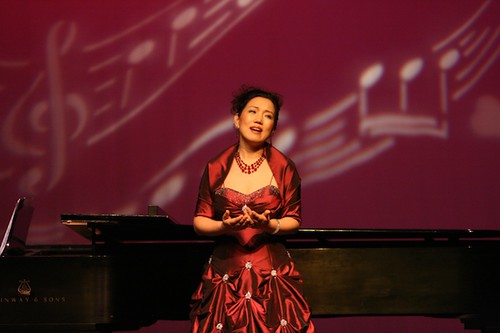

歌剧圈子里的大美女王小红一上来,底下不仅掌声如雷, 而且狼嚎虎啸的。小红好像和丽慧彭哥一样, 也是上海音院的高材生, 当年在上海歌剧院是说一不二的女高大姐大。在美国著名的音乐学院镀过金,学位证书和其他的什么证书有多少不知道,有谣传说,有次搬家,请来的两个六尺三的黑小伙怎么也抬不动一个衣柜。她家里人见了, 赶紧从衣柜里把小红的各种证书分批拿了出来,然后呢,其中一个小伙子胳膊一夹就把那衣柜拎下楼了。

小红受过大名鼎鼎的John Wustman 的真传,是圈子里响当当的舒伯特歌曲演唱大家。她曾在多部歌剧里出演角色,也曾在美中举行多场个人音乐会。几年前旧金山歌剧院到中国溜了一圈,也没忘记带上小红。 小红演唱了普契尼的轻歌剧《 La Rondine, 燕子》中的著名插曲Chi il bel sogno di Doretta (朵瑞塔的美梦),把个穷女人对爱情的向往表达得淋漓尽致。这首曲子本身就很轻快明丽浪漫, 即使我这样的音乐农民听起来也很悦耳舒心。小红的演绎一点也不比那个著名的西班牙女人Montserrat Caballé的差,很轻易就打动了听众的心。尾音还没收住, 底下掌声跺脚声口哨声呼啸一片,让我不由自主地望了望屋顶。

丁羔和王小鸽的重唱真是才子佳人的绝配。丁羔那家伙早已功成名就,歌声响彻美欧亚非拉,银子挣得哗哗哗,世界上大报小报狗崽报都品过其头论过其足,歌坛的大碗巨碗超级碗都竖过大拇指,咱们就不添乱了,免得哪天传出去, 说“花生屯的农民兄弟特喜欢丁羔”,谁知道他该笑还是该哭。虽然这家伙的名字是“吾耳熟焉,故能详也”, 这么近距离看到他还是第一次。果然跟传说一般, 唱歌到高潮时喜欢歪着嘴,显着一股耶鲁的横劲傲慢劲。面部肢体表现力超一流,把耳朵塞住也知道他在唱什么,透着一种机灵聪明和帅气。让他和小鸽唱《唐璜》里的“我们将手拉手”,大概不仅仅是因为他是男中音吧, 这家伙一看就是那种特有女人缘的主。

唱次女高音的小鸽,一上台那种青春靓丽就把观众晃晕了,一辈子就喜欢往美女堆里钻的俺都不停地揉眼睛。世界上著名的舞台(包括肯尼迪和林肯名字打头的)都去过了嚎过了,所以早已名声在外,少几个本本放家里应该不重要了吧, 可是人家还非要弄个博士本本才觉圆满。但愿她已经名花有主了,不然这么赏心悦目的妹妹,一生幸福被那博士帽赶跑了,多可惜, 啊啊!

听完小鸽和丁羔的重唱,让我好一阵感叹:不知是纽约时报还是花生屯邮报的哪个家伙称赞小鸽的嗓音是“pure crystal”,天才啊---竟然跟我想一块去了!这样的水晶应该比白金还贵重,那种晶莹剔透真是不可多得啊。

下面上场的储洪发,一看就是学院派的大将,唱起来一板一眼,舞台风度也很教科书。后来一打听,原来是赫赫大名的霍普金斯辟芭堤毕业的才子。那首“Because”,倒是在CD上听多明戈唱过多少次,感觉洪发的演唱尽管与之比在抒情上略有逊色,但技巧不让大师,而且多了些清峻。储大师在生活中大概是个不苟言笑的人, 所以舞台表现显得有那么一丁丁点呆板,应该从丁羔的表演里学点“生动”。 尽管如此, 观众显然对洪发的演唱很肯定,掌声足足响了两分钟才止住。

晚会的重头戏是Alessandra Marc 的演唱。 据说,作为世界最知名的女高音之一,Marc 女士的名字对大多数声乐爱好者都是如雷贯耳。可是象我这样的大山叔大山婶,自夹皮沟被解放就没听过几句歌剧,记住了的也就是怕瓦落地,多明哥之流的几个爷们,卡拉雷斯和卡拉斯到底谁是男的谁是女的都花了好几年才搞清楚,所以那天邀请俺的音乐会主办者热情洋溢地说起“Marc女士也会献唱”, 俺只能翻着白眼说:“哦, 是么。。。我从夹皮沟来的, 那里本世纪初才通电捏,没听过她唱。。。”, 好在没问“她不是唱铁梅的那位吧?” 要不洋相出大了。所以, 关于Marc女士的家底名头,大家去她的私人网页去看个究竟吧。

Marc女士私人网页

二零零一年三月三十一日,花生屯邮报曾经不容置疑地叫嚷:“Marc女士拥有世界上最美丽的声音”,这可不是闹着玩的。尽管美国佬经常把自己的棒球篮球之类的国内冠军也叫成“世界冠军”,把古巴人阿根廷人和塞尔维亚人气个半死,在那里跳着脚骂娘,但是到今天也没听到一个对邮报这一公然“挑衅”叫板的。看来是都服了。

上半时快结束之前, 王小红和彭哥还二重唱了普契利《波希米亚人 》中的“O Soave Fanciulla(噢甜美的小女人)”。由王小鸽,Lisa Eden,Kara Cornell和Lucianan Cecille组成的Venus演唱小组演绎了舒伯特摇篮曲“Mille Cherubini in Coro(千位天使的合唱)” 和“Quando men vo(漫步街上-- 穆塞塔的咏叹调)”。这几首重唱合唱的歌曲似乎很受欢迎,每次俺的手都拍起泡了,别人的掌声还没有停下来,俺只好又跟着嗷嗷地吼了几声。

下半场的节目多半是中文歌。 张丽慧唱了“红豆词”, 储洪发唱了“我从雪花天上来”,王小鸽亮了一嗓子“爱人送我向日葵”。观众中象我这样的乐盲显然也有几个, 这时因为听得懂了,鼓掌叫喊闹腾得格外起劲。 Marc女士唱了三首歌, 分别是齐雷亚《阿德利亚纳•卢克鲁尔》第一幕中的“Io son L’umile ancella(我是造物者忠实的仆人)”, 普契利 《托斯卡》中的“Vissi d’Arte(为艺术为爱情)”和《图兰朵》中“In questa Reggia (过去的故事, 又译为祖先的屈辱)”, 让听众好好体会了几把“直冲云霄”的快感。丁羔表演《卡门》里的“Toreador Song (斗牛士进行曲)”,逗牛的红布也用上了,“来真的, 不是跟你玩”, 唱得威风凛凛, 演得栩栩如生。我傍边有个二十来岁的小姑娘还没等他唱完,顶着头就准备象牛一样地往台上冲(手里拿着一把花), 被她老妈一把拽住,狠狠摁在椅子上,引起周围一阵哄笑。

“爱人送我向日葵”

“Vissi d’Arte(为艺术为爱情)”

“Toreador Song (斗牛士进行曲)”

值得一提的还有三支歌。 他们是Venus小组演唱的“听妈妈讲那过去的故事”,《卡门》里的“Habañera(哈巴奈拉舞曲)”以及丁羔和Marc女士演唱的“康定情歌”。在第一只歌里, 三个洋妹子先是用英文和着小鸽的中文唱,然后突然换用中文唱起“我们组哦在高高的谷度衣傍必安, 听妈妈几昂那古哦求的戏情”, 轻轻把手搭在“妈妈”小鸽的身上, 相当地童真, 相当地无邪。 底下的听众先是一愣,然后大乐。我身后的高人显然也被感动了。 就听见他喉咙里“#~&×$%¥&*@ !”地一通乱响,低频声滚雷般地掠过我的耳际,把我脑后的头发都吹得立了起来。。

“听妈妈讲那过去的故事”

表演《卡门》里的舞曲时,姑娘们人手一支烟,时不时还跑到钢琴师那里丢几个迷眼, 把那些烟厂女工们的粗犷轻佻和爱争风吃醋的风貌表现无遗。下面坐着的人们看得过瘾听得来劲,完后很浪了几次起哄。

“Habañera(哈巴奈拉舞曲)”。另外两个女工去和钢琴师调情去了

Marc女士自然不谙中文,拿着一张大概是中文注音的纸,跟着丁羔把“康定情歌”唱得有模有样。只不过从她嘴里出来的中文,就跟俺当年学新概念英语时用中文注出的英文差不多,自己以为是外语呢, 外国人却以为你在说母语。不过效果也还不错,使劲扯几下耳朵就能听出个大概。观众会心地笑了一阵,然后直把双巴掌拍得冒烟。

“康定情歌”

最后一个节目是歌唱家们和观众一起演唱“月亮代表我的心”。 我一般在这种场合都会故作高深的,这次却有点激动“失态”,竟然跟着大伙从头唱到尾。 我的前排有个白人小伙,显然连熬了几夜做了充分准备,对这歌十分熟悉, 深情地望着身边的中国姑娘,唱得比谁都响亮。我当时就寻思, 是不是这小子想情人节那天省下买花钱啊?

“月亮代表我的心”

本来早就想把这篇写出来的, 一是因为这台声乐晚会真的是我活了半辈子听得最享受的, 二是因为又被人家请到伪爱癖的座席上,第一次知道自己身边还有这么个由几个神秘又通神的妙女子组织起来的“木兰基金会”,不宣传声张一下心里堵得慌。只是正好赶上春节的大吃大喝大演期,耽搁了几天。

中国历史上的很多故事, 要让西方人跨越文化的鸿沟理解接受, 不是容易的事。从这点来说, 木兰这个小女子也算是号跨国人才。记得几年前,木兰的动画片刚在美国演过。有天送湖南高干进修班的几位学员回宿舍,把车停在查尔斯街最高的那栋住宅楼下的一个停车场里。从车里出来交钱, 一眼就看见小亭子上斗大的“木兰停车场“的英文字。里面坐着一个二十来岁的黑姑娘,身躯硕大,头上戴着一顶瓜皮帽, 后面拖着一根齐腰的猪尾巴。看到我们过来,她竟然从小亭子里跑出来,笑嘻嘻地问:“我像木兰吗?” 我心想, 妈呀, 没看过电影啊, 那木兰哪里是你这副打扮啊? 嘴里还是不由自主地说了“像,很像!” 现在想想很后悔,错过了一次让美国贫下中农接受中国贫下中农再教育的机会。从这件事可以看出来,木兰在美国还是很有名气的,所以木兰基金会的名算是正了。

当你娘家还很穷的时候, 没有人会对你的家谱生更八字日常生活感兴趣。音乐和体育大概是启动所谓“文化交流”的最好切入点。几个女人已经开始行动并走了很远,花生屯的男人们就认了吧, 跟着人家吹吹喇叭抬抬轿子捡捡马粪洗洗衣服送送盒饭,也好。

到现在还不知道这个木兰基金会的女子们是何方神仙,连Marc女士这样的社会重量级人物也是随叫随到。那个跟我直接联系的靓妹Vivian不知已经投入组织怀抱多久,走起路来一阵香风,办起事来干练洁净,很有点木兰遗韵。 最近我一再叮嘱她,下次有什么晚会,特别是有吃有喝有美女的那种,千万叫上俺,很想去瞅瞅她那帮姐们的风采。这里是她们的网站, 好像还在建设之中:

http://www.mulanfoundation.org

*****

Pictures were taken by Chantale Wong

写得真棒! 我是更加的佩服啦!